SPECIAL CONTENTSコマツの企業精神

- ギャラリー

- 装丁の出前

- スプーンインタビュー

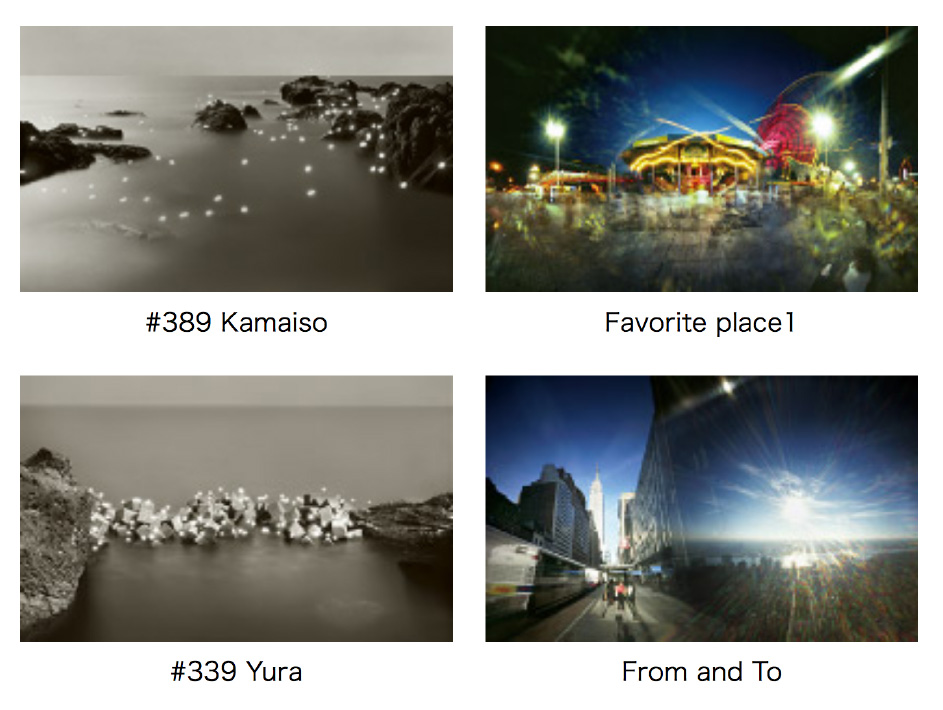

佐藤時啓さとう ときひろ

- 1957年、酒田市生まれ。山形県立酒田東高等学校、東京藝術大学美術学部彫刻科卒業、同大学院美術研究科修了。

東京藝術大学美術学部教授。 - 1989年、日本写真家協会展銀賞。

- 1990年、第18回日本国際美術展で美術文化振興協会賞。第6回東川賞・新人作家賞。

- 1993年、ダイムラ−ア−トスコ−プグランプリ受賞によりフランス滞在。

- 1994年、文化庁在外研修員としてイギリス滞在。

- 1996年、第6回ハバナビエンナーレに日本人で初めて参加 (ハバナ、キューバ)。

- 1999年、第9回バングラデシュ・アジア・アートビエンナーレ (ダッカ)で優秀賞。

「光-呼吸 佐藤時啓の眼差し」を酒田市美術館で開催。 - 2003年、第20回現代日本彫刻展(宇部市野外彫刻美術館)で宇部興産賞。

- 2005年、文科省先進教育研究実践支援プラグラムで米国滞在。

- 2015年、芸術選奨文部科学大臣賞受賞。

埼玉県在住。

佐藤真生さとう まさお

- 1963年、酒田市生まれ。山形県立酒田東高等学校、東京学芸大学美術科卒業、

同大学院修了。1987年、独立展入選。1991年、上野の森美術館絵画大賞展佳作賞。 - 1992年、「21世紀の旗手1992展」(マンリー美術館/オーストラリア)。

- 1993年、安井賞候補。

- 1997年、酒田での初個展「潭海への招待」を本間美術館で開催。

- 2006年、「作家の視展2006」(上野の森美術館)、

2013年、「佐藤真生─HOME─」(武蔵野市吉祥寺美術館) - 故郷をテーマとした心象風景を捉えた独自の作風は日本だけでなく、海外からの評価も高い。

- 創作活動は、立体、映像、オブジェ、執筆など幅広い。

東京都在住。

装丁の出前

菊地信義装丁家

装幀の出前をした。正確には依頼先へ出向いて装幀を仕上げたのだから、装幀者を出前したと言うべきか。

ことのはじまりは山形県酒田の「SPOON」誌編集部からの手紙。創刊以来6年、連載する随筆を本にしたい。ついては装幀者が原稿を本に仕立てるすべを体験したい。雑誌の編集やデザインの経験はつんだが本を作ったことがない。装幀依頼の文面にいちずな本への思いが溢れていた。さてどうしたものか思索する間もなく原稿の束が届いた。

著者の佐藤公太郎さんは明治生まれで生粋の酒田人。官吏として携わった市史編集の過程で捨てられてしまう資料がいとおしく、齢五十を機に「みちのく豆本」を主宰。以来、38年間に130冊余を刊行する。

戦時中、酒田へ疎開した児童の慰問に始めた昔話の語り、戦後も伝承昔話の語り部としてつとに知られる。一方、将棋七段の免状を持ち玉川遠州流という大名茶の師匠でもある。

「書痴、棋狂、茶癲」を自称する公太郎さんの随筆「粋狂談義」は土地言葉を自在に操って、大正から昭和の酒田の街のたたずまいや年中行事、自らの読書体験、昔話や豆本のことなどが綴られている。

いずれもめずらしくも懐しい話だが、読み進むうち、地域や時代をこえてこまやかに生きる人のぬくもりに包みこまれてしまう。時にさりげない寸言へ立ち止まらせもする。酒田の桜の消長を記した一篇にこんな一言がある。日支事変の折、花見などする時勢ではないと片端から桜が切り倒され薪にされた。「切ることの好きな人が先頭に立ったせいか」

寂たるをよしとする茶人の心ばせに誘われたといえば粋だが、1泊2日、それも休日を1日使う無粋な予定、朝一番の飛行機で酒田へ飛んだ。

編集部は100年ほどの歴史をもつ印刷会社の一室。酒田へのおかえし、そんな社の考えを形にした「SPOON」は市内全戸へ無料で配布されている。主人公は酒田の街とここに暮らす人々。健気な決意が真当な編集・デザインの技と心を育くんだものか。

ひたむきなスタッフの対応で、判型や造本様式、本文の組体裁など本の骨格が問答を重ねて組み上がる。写真や注の有無が、目次や奥付け、ノンブルや柱といった本の細部にいたるまで、すべてが問われ、答えがそれぞれの形を結んだ。

四六判、上製カバー装、上・下2巻の『粋狂談義』、姿が立ち上がる頃には日もだいぶかたむいて、装幀に関する取材もかね公太郎さんを訪ねる約束の時刻をとうにすぎていた。

不作法者をおだやかな笑みが迎え、情味ある茶室へ案内され、てらいのない一服をいただいた。朝方、印刷は当社が引き受けていたと、社長が「みちのく豆本」の全冊を見せてくださった。その装幀を手がけた佐藤十弥さんの自在な表現に強く心引かれたむね口にすると、奥から箱を取りよせてこれは豆本の包み紙、これが会員への年ごとの賀状、どれも十弥さんが描いてくれたと少しはにかむようにして見せてくださる。

いずれも地域や時代を感じさせない美しさをたたえる文字や図案がみごとに配されている。だからといって私的な美意識にあぐらをかいているものではない。公太郎さんの編集する一冊ごと、テーマを真向から受けとめ綾なした装幀の文字や図案同様、したたかなデザイン意識がもたらした仕事、滅私の端に咲いた花だろう。

十弥さんは詩人でもあったし、画家とも呼ばれたが、酒田が生んだデザイナーの先覚者としてその全貌が明らかにされていい。スタッフとの夜食の席に加わってくれた酒田を起点に活躍するアートディレクターのM氏は、若い頃に十弥さんと面識があることもあって、深夜まで十弥さんとデザインの話に花が咲いた。「十弥さんが亡くなられた時、出版をやめようと思った」著者の深い思いにそって、十弥さんが残した図案を再利用し『粋狂談義』を包む、何やらしあわせな心地は、うまい酒田の酒と肴のためだけではなかった。

翌朝、休日にもかかわらず集まってくれたスタッフの良くきたえた手とこまやかな心に助けられ、十弥さんの図案を存分に配した装幀案が設計図へ形をなしていく。文字を作ってくれる人、公太郎さんの写真を図におこす人、10年来のスタッフと仕事をしている、そんな気分にとらわれたのは、みな本を愛した先達と心通じていたのかもしれない。カバーや表紙、扉の設計図が完成、使用する紙を選び、色の指定を済ませた時分には帰る列車の時刻が近づいていた。

ホームまで見送ってくれた一人一人の顔がまぶしくて、駅への道すがら立ちよった骨董店で求めた小僧の人形を車窓へ置いた。その店の看板文字も十弥さんの手になるものだった。

夕日に染まった空が藍色に変わっていく。仕事の間合にいただいた珈琲の香りがふいに蘇る。光の余韻にだかれて小僧の姿がにじんでみえた。

『文藝春秋』1997年2月特別号に掲載された

菊地信義氏の「装幀の出前」より転載

スプーン・インタビュー

大江健三郎

平成20年5月23日、ノーベル文学賞受賞作家、大江健三郎氏を招き、第25回文化講演会が開催された。

翌朝、ホテルで月刊「SPOON」のインタビューに応じていただき、

平成20年4月号にスプーン・インタビューとして掲載された。

今から五十年前、私は酒田出身の、そして、世界の写真の歴史にはっきり名を連ねていられる土門拳という天才の写真家に私のポートレートを撮っていただきました。私が「奇妙な仕事」という短編を「東京大学新聞」に発表し、小説を書き始めた年だったと思います。雑誌「アサヒカメラ」に「日本の芸術家」というタイトルで、土門さんのお仕事が毎月連載されました。水谷八重子さんとか杉村春子さんとか、ものすごい方たちが並んでいる連載の最後の12人目に、私が選ばれたわけです。

私は非常に困りました。そして、いったんお断りしたのです。ところが土門さんはご存じのように、人の意見よりは自分の意見を尊重するという、自信のある方ですから(笑)、すぐに助手を伴って私の下宿にお見えになりました。土門さんは私の顔を見るなり、極めて憂鬱そうな表情を浮かべられましたが、何とか気を取り直されて、「きみの書斎を見たい」と言われました。書斎と言っても、本と机だけの部屋です。ところが、その本棚に、小説家の中野重治とフランス文学者の渡辺一夫の本がほとんど全部並んでいるのを見て、土門さんはみるみる機嫌を直されたわけです。土門さんは、中野重治という作家が本当に大好きなんです。「渡辺一夫の本を、きみはなぜ集めているんだ」と言われた。そこで私は、「四国の森の中に生まれて、高等学校を卒業する時には、森林組合に雇われる予約までしていたんだけれども、渡辺一夫さんの『フランスルネサンス断章』という本を読んで、この先生の教室で勉強したいと思った。その後で森林組合に帰ってこようと思って、母親を説得して、東京に出てきた。渡辺先生の教室に行くことができたけれども、学者になるほどの力はないので、大学に残ることはできないで、小説を書いております」と言いました。それから土門さんは、パチパチと私の写真を撮って、一段落すると、こうおっしゃいました。「自分は、これまで本当に美しい顔の日本人の男に三人会った。一人は、六代目尾上菊五郎である」、そして、もう一人挙げられまして、「三人目が渡辺一夫だ」と。それが、土門拳さんとの最初の出会いでした。

まもなく私は結婚して、子供が生まれました。その子供に知的な障害があり、どのように、この子供と一緒に生きていこうかと考えて、私は非常に気持ちが暗くなっていました。私を励ますために、友人が広島の原水爆禁止大会に行こう、そのルポルタージュを雑誌「世界」に書けと言ってくれました。私は広島に行くようになり、その友人と一緒に『ヒロシマ・ノート』という本を作りました。

その頃、土門さんの写真集『ヒロシマ』が出版されました。土門さんは、原爆の被害を受けて、火傷の痕が残る婦人の肩から首にかけての写真を撮っていられる。それはもちろん無惨な傷痕の写真ではありますけれども、それが実に美しい、実に力強い。その力強さは、人間らしい力強さなのだ、と私は感じました。私も広島に行って、もう何年もずっと被爆者の方とお会いしてきたけれど、この土門さんの写真のように力強い文章は書けないでいる。土門さんが、被爆した方の体、顔を見つめる力、その目の力は、本当に凄いものだ、と私は感じたんです。人間を見る目の力が本当に強い人は、被爆という、人間の悲惨な傷痕を撮っても、ある人間らしさを表現することができる。しかもそこには、その人がその悲惨から回復し、立ち直って、新しい人生を生きようとしていられる、その見事さというものも表現されている。もし自分が小説家として仕事を続けていくならば、こういうふうに人間を見つめる目というものを作らなくてはいけない、と私は思いました。

初めて広島に行った時、私は二十代後半でした。広島原爆病院の初代院長、重藤文夫先生が私に関心を持ってくださって、私は毎日、先生のところに通って、話を伺いました。ある日、先生が「自分には非常に心残りなことがある」とおっしゃいました。原爆が投下された日からずっと被爆者の治療に携わり、毎日、何百人もの患者を迎えてきたが、亡くなられる方も多かった。ある日、昼食を食べていると、若い医師がやってきて、こう言った。「自分たちは、核爆弾で傷ついた人たちをどのように救っていいか、医学的な知識も臨床経験もない。毎日、たくさんの人が苦しんで死んでいく。自分たちがやっていることに、意味があるんでしょうか」。先生は答えた。「このように苦しんでいる人たちがいる。そして、彼らが自分たちを必要としてくれる。自分たちは、できる限りの治療をするほかないじゃないか」。すると、その青年は黙ってしまった。そして、その日、自殺してしまった。「私は、自分が言ったことが正しくないとは思わないけれども、あの時、こう言ってやれればよかったと思う。広島は焼けただれているが、この山を一つ越えれば、緑の山がある。そこへ行って、一日休んでこい、と。それが言えなかったことを残念に思う」と先生は言われました。

重藤先生がなぜそういうことを言われたのか、私はホテルに帰って考えました。先生は、自分の子供の問題で、どうすればいいかわからないでいる私に、その青年医師と同じような表情を見ていられたのではないか。そして、「きみの赤ちゃんが苦しんでいるならば、父親として彼を受けとめてあげて、できるだけの治療を病院にお願いするほかないじゃないか」と言われたのだと思ったんです。そこで私は、自分を顧みる力ができた。顧みなければならないと思った。私は仕事を切り上げて東京に帰り、病院に行って、先生方とお話して、子供の手術をしていただいた。それから、子供と私と家内との三人の生活が始まったわけです。

家内は、出産後の療養が必要でしたから、四国の森の中から母親が上京してきて、私の世話を始めました。私は、母にあまり話をする勇気が出ない。毎日、暗い顔をして本を読んでいる。母が「そろそろ赤ちゃんの出生登録をしなきゃいけない時じゃないか。あなたは子供の名前を考えているか」と言いました。そうだ、まだ名前も考えていない。彼と一緒に生きていこうと決心しながら、彼が実際に生きていく準備を自分はまだ何もしていないと気づいてもいたんです。私が黙っていますと、「あなたは、朝から夜までフランス語の本を読んでいる。それはどういう本か」と言いますので、「シモーヌ・ヴェイユというフランスの哲学者の本で、いまはそれが必要なんだ」と言いますと、母は「そのヴェイユさんの書いた本の1ページを、ここで自分に読んでみせろ」と言うんです。言い始めると頑固な人なんです。私をじっとにらんで、動かないんです。

そこで私は、ヴェイユの著作から、イヌイットの民話を翻訳して聞かせました。どういう民話かというと、世界が始まった時、世の中は真っ暗だった。カラスたちは、地面の上に落ちている穀粒を拾って、食べようとするけれど、うまく見つからない。「もし世界が明るくて、目に見えたならば、どんなにいいだろうと、あるカラスが考えたそうです」と私は母に言いました。「そして、そのカラスが、心から光がほしいと考えたその瞬間に、世界に光が満ちあふれ、太陽も、神によって創造されて、地上に光が満ちあふれた。人間が本当に心から望むならば、その願いは叶えられる。シモーヌ・ヴェイユは、そのような意味の民話だと言っています」と私は言ったんです。

母は何か感慨深そうな顔をしていましたが、「そういう本を読んでいることはいいことだ」と言い、再び子供の名前の話になりました。そこで私はつい、「お母さんがそんなに感心してくださったんですから、カラスという名前にします」と言ったんです(笑)。母は、本当に腹を立てると黙ってしまう人で、この時も黙って自分の部屋に入ってしまった。翌朝、私は母に謝りました。そして、「昨日の民話に出てきたフランス語の名詞には、カラスと光と、二つがあった。だから、息子の名前は光にしようと思います」と言いました。

ヴェイユは、クリスチャンではありませんが、心から願うことは、人間にとって一番大切なことだと言っている。私も、宗教を持っていませんが、ずっとそのことを考えながら生きてきたと思っています。彼女はまた、「注意深くある」という心の動きが、その人間を一段高い所に引き上げてくれる、とも言っています。

ヨーロッパには、聖杯伝説があります。聖杯は、イエス・キリストが磔にされた時に流れた血を受けた大きな杯だという説もありますが、その聖なる杯が、どこかに残っている。それを手に入れれば、人間が望むものはすべて手に入る。人類のために、その聖杯を探し求めて、騎士たちが旅に出る、というのが聖杯伝説です。聖杯を持つ王が、傷ついて病気になり、苦しんでいる。その王を探し出すことができた若い騎士が、どういう言葉をかけたならば、彼はその王に信頼され、聖なる杯を授けていただけるか。それはこういう言葉だとヴェイユは言うんです。「あなたはどこがお苦しいのですか」。そう言うことのできる人、それが聖杯を授けられ、人間に必要なすべてをこの世界に回復させることのできる人間である、と彼女は考えていました。

子供が生まれて三年ぐらいは、毎月のように新しい病気が明らかになるという状態が続きました。しかし、何とか生きていこうと彼はがんばっている。その子供に対して自分ができることは、注意深くあることであり、彼がどのように苦しんでいるのかを問いかけることだということを私は学んでいました。彼はよく病気をするのですが、何とかそれを乗り越えて、一週間ぐらいすると回復してくるんです。私は、それが本当にすばらしいことだと思いました。人間には、回復する力がある。だから、それを信じなきゃいけない。回復する子供、回復する力を持った子供、回復しようとする子供を助けていくことが、親に、そして人間にできることではないかと私は学んだように思います。そういう子供と一緒に暮らすこと、子供について考えること、そしてシモーヌ・ヴェイユのことを考えることが、私の二十代の終わりから三十代の初めにかけて何より根本的な勉強になったと思っています。

人間が表現するということ、つまり、自分の中にあるものを、形のあるものにして、表に出していくということは、人間にとって、一番人間らしいことではないか、と私は考えています。小説を書くということも、そういう表現として、私はやってきたように思います。子供が生まれて、知的な障害があると言われた時に、私が一番衝撃を受けたことは、この子供は、私がやってきたように、自分を表現することができないのではないか。この子供の一番人間らしいところは、達成することが不可能なんじゃないか。身体的な障害と同時に、人間らしさの欠如というようなものまで、彼は担わなければならないんじゃないかということでした。

ところが、息子に音が聴こえることがわかり、音に好奇心を持つことから始まって、鳥の声のレコードを聴き、人間の音楽を聴くようになった。ピアノを練習して、音楽を楽譜に書き、作曲するようにもなった。それを演奏してもらえば、ほかの人にも聴いてもらえて、感動していただけるということがわかった。そのようにして、彼もまた、表現することができるようになったということが、私たちにとっては一番大きい力づけであったと思っています。ヴェイユが言うように、注意深くあること、そして、傷ついている人に「どこが苦しいのですか」と聞いてあげる勇気を持つことが、一番基本的な人間らしさだとすると、人間が回復する力を持つことと、自分の中の、あるものを表現していくことが重なり合って、しだいに、一人の人間らしさが創り上げられていくのだ、と私は考えるようになりました。

私の大切な友人、エドワード・W・サイードは、『オリエンタリズム』などの著作で知られる文学理論の専門家で、コロンビア大学の教授を長く勤めました。2003年に白血病で亡くなりましたが、晩年は、パレスチナ人としての立場からの発言を続けていました。彼の友人たちは、こう証言しています。「サイードは、最後の六ヵ月、とても苦しんでいた。そして同じ六ヵ月、パレスチナとヨーロッパ、アメリカ、イスラエルとの関係はとても悪い状態だった。ところがサイードはむしろ明るくなっていた。楽観的に考えるようになっていた。それは、状況や自分の体の状態がよくなったからではない。将来にはっきりした見通しがついたからでもない。しかし、彼はこう考えていた。パレスチナとイスラエルの問題は、人間がやっていることなのだから、どんなに困難に行き詰まっていると感じられても、やがては解決されるだろう。なぜならば、やっているのは人間なのだから。楽観的な意志を持とうとする行為(an act of will of optimism)として、彼はそうとらえていたのだ思う」。

考えてみますと、私も老年になり、自分が願ってきたこと、たとえば、世界中の核兵器廃絶であるとか、あるいは、障害を持つ子供の自立という、自分の小さな家庭の問題にしても、そこにはっきりした見通しがあると、今の私には言えない。しかし、私はいつのまにか、サイードが晩年にそうであったように、何か解決することができるんじゃないか、と考えるようになりました。自分たちは人間なんだから、人間のやることとして、それが、いい方向に行くと信じて、そのことを心から望んで、できるだけのことをする。私たちが、そういう意志的な楽観主義を一生持ち続けて、その行為を積み重ねていけば、それは大きい希望につながるんじゃないか、という気持ちを、私は持っています。しかも、そのことを、私は、自分の文学として表現していきたい、と考えております。